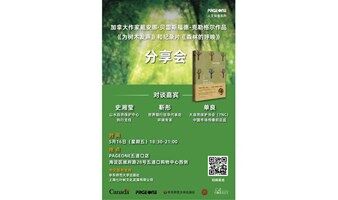

加拿大作家戴安娜·贝雷斯福德-克勒格尔作品 《为树木发声》和纪录片《森林的呼唤》分享会

Event DetailsHide...

“是时候看看你家门外的那棵树,还有远处的森林了......” —纪录片《森林的呼唤》

5月16日(星期五)18:30,加拿大驻华大使馆邀请山水自然保护中心执行主任史湘莹、世界银行驻华代表处环境专家靳彤、大自然保护协会(TNC)中国市场传播部总监单良,来到PAGEONE五道口店,带领大家一起观赏纪录片《森林的呼唤》并品读《为树木发声》,探讨守护地球上最古老的生命形式,为大自然发声。

时间:2025年5月16日(星期五)18:30-21:00

地点:PAGEONE五道口店2F

活动安排

18:30 使馆代表致辞

18:40 贝雷斯福德-克勒格尔视频致辞

18:46 放映纪录片《森林的呼唤》

20:16 嘉宾对谈及与观众互动

21:00 活动结束

作者介绍

戴安娜·贝雷斯福德-克勒格尔(Diana Beresford-Kroeger)是一位世界知名的作家、植物学家、医学生物化学家。她对现代科学和古代凯尔特知识有着独特的理解。戴安娜一直致力于环境保护并走上了严肃的科学研究道路。这期间她获得了植物学硕士、生物化学和生物学博士学位。

上世纪70年代,戴安娜开始建立自己的植物园,收集了来自世界各地的树木。她发现了森林中心母树的重要性,并科学地证明了树木是一个活的药物图书馆,具有化学语言并在量子世界中交流。她还创建了一个生物计划,鼓励和教育普通人如何恢复全球森林。戴安娜· 贝雷斯福德-克勒格尔是加拿大皇家地理学会院士,2016年该学会将她列为加拿大25位女性探险家之一。

图书介绍

戴安娜·贝雷斯福德-克勒格尔的作品《为树木发声》(To Speak for the Trees)出版于2019年。该书的副标题是“ 我的人生旅程:从古老的凯尔特智慧到治愈森林的愿景”,揭示了作者如何把现代科学与凯尔特古老知识相结合,发现了森林不仅能治愈我们,还能拯救地球的事实。戴安娜的凯尔特知识背景引导她走向新的科学概念,发现了很多关于树的科学现象,如树木通过释放气溶胶治愈生物;它们携带大量天然抗生素和其他治愈物质;种植树木可以调节大气和海洋,甚至稳定气候。书中不仅讲述了一位杰出科学家及其思想形成的故事,还汇集了她关于树木为何重要以及树木是气候变化可行解决方案的强大知识。戴安娜雄辩地展示了如果我们能理解每个生物的健康和福祉与全球森林的复杂联系,并加强这些联系,我们仍有时间修复导致火灾、干旱和洪水的自毁行为。

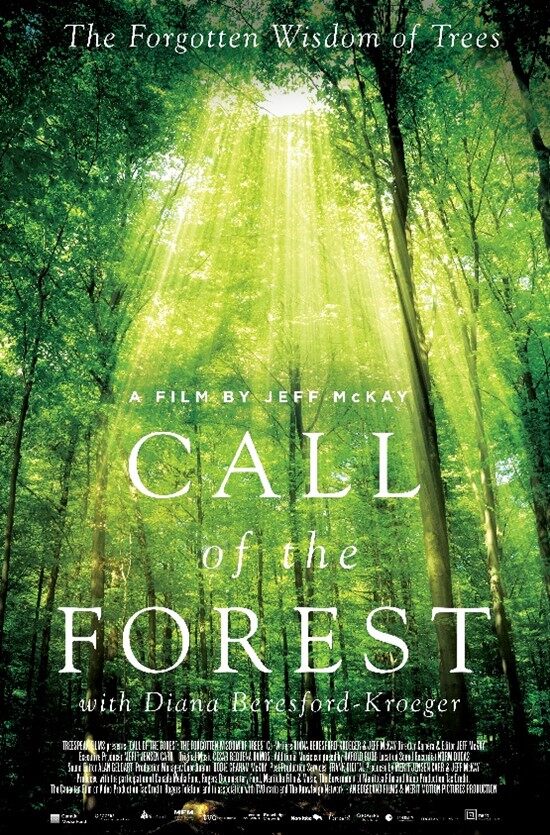

纪录片介绍

纪录片《森林的呼唤》(Call of the Forest)拍摄于2016年,讲述了戴安娜· 贝雷斯福德-克勒格尔在全球很多地域发现和研究森林的旅程。从日本的杉木和雪松林到加拿大的大针叶林。她分享了这些古老森林背后的历史和遗产的惊人故事,同时解释了树木背后的科学以及它们在保护和养育地球方面不可替代的作用。因为其提供氧气和捕捉二氧化碳的能力,树木是地球上最重要的生物,对环境的化学影响超过其他任何东西,并在维持所有生命方面发挥着关键作用。但遗憾的是随着人类社会的发展,我们已经失去了世界上百分之九十五的森林,并且每天继续失去超过一百四十平方公里的森林。目前,世界上仅剩下百分之五的原始老龄森林。

嘉宾介绍

史湘莹

史湘莹

山水自然保护中心执行主任 ,山水公益基金会理事长。北京大学环境科学博士,主要研究和工作方向为生态保护和气候变化相关的资源经济学。在云南、三江源和澜沧江流域等地区具备自然保护和气候变化社区保护项目执行和管理经验。

靳彤

靳彤

世界银行驻华代表处环境专家 ,北京大学动物学博士。靳彤博士拥有近二十年的生物多样性保护与自然资源管理研究与保护实践经验,深度参与了国家公园、社会公益保护地、社区保护地等自然保护地创新管理试点项目,主持和参与了多个自然保护地管理规划和流域保护修复规划,在国内外学术期刊上发表了二十余篇文章,参与编写出版了《生物多样性保护规划编制方法与应用》、《基于自然的解决方案:研究与实践》、《中国社会公益自然保护地发展的现状与实践》等专著。担任IUCN世界自然保护地委员会(WCPA)成员、其他有效区域保护措施(OECM)中国专家组成员、社会公益保护地联盟执委会成员、社区保护地(ICCA)中国工作组成员、学术期刊《Conservation Science & Practices》副主编等社会职务。

单良

单良

大自然保护协会(TNC)中国市场传播部总监。2014年加入大自然保护协会(TNC),负责TNC中国市场传播工作至今,负责包括机构品牌管理传播、战略制定、机构合作、机构品牌与项目传播及风险管理等工作。在加入TNC之前,拥有十多年的互联网以及科技企业高级运营、管理、战略和互动营销经验。

|报名链接|

感兴趣的观众请访问PAGEONE活动链接进行线上报名

https://www.huodongxing.com/myevent/edit?id=5798842310700#/

加拿大驻华大使馆

加拿大驻华大使馆